Por Germán Tinti (especial para Crónicas al Voleo)

En lo que actualmente es el territorio de la provincia de Córdoba habitaron, desde tiempos inmemoriales, distintos pueblos originarios. Los Comechingones en la zona de las sierras, los Sanavirones desde Tulumba hasta las costas del Río Dulce en la provincia de Santiago del Estero, Pampas y Ranqueles en el sur y –en menor medida–Diaguitas (al noroeste), Huarpes (en el límite con San Luis) y Lule-vilelas (en el extremo norte). De todos ellos, los Comechingones fueron los más numerosos y que ocuparon más superficie.

Los Comechingones tenían lengua propia, usaban barba –algo que sorprendió a los primeros colonizadores– vivían en casas semienterradas y eran agricultores (sembraban maíz, porotos y zapallos), recolectores y cazadores, además de criar guanacos, llamas y venados. El nombre, de origen quechua, no es el que usaban para sí mismos. Dependiendo de la zona que habitaran se denominaban «henia» o «camiare».

Un indio mítico

Si bien el comechingón más conocido es el Indio Bamba, que tiene un monumento en las afueras de Carlos Paz y un cerro cerca de Unquillo, no existen pruebas de que en realidad haya existido. Se lo describe como un indio rebelde y hasta un ladrón justiciero, como aquellos que enumera León Gieco en el tema «Bandidos rurales», un Robin Hood serrano.

Menos míticos y de existencia más documentada fueron los caciques Olan y Tulián, quienes desde el norte de Punilla resistieron la invasión encabezada por Jerónimo Luis de Cabrera. Dos civilizaciones frente a frente. Mucho más presente es Audelina Saavedra, curaca de la Comunidad Comechingona Pueblo de La Toma, asentada en el barrio Alberdi de la capital cordobesa.

Compañero de fundadores

Pero volvamos a las sierras cordobesas y a los tiempos de la colonización. Blas de Rosales había llegado a estas tierras formando parte de la comitiva de Don Jerónimo Luis. No fue esta la primera ciudad de cuya fundación participó, ya que había acompañado a Francisco de Aguirre cuando fundó Santiago del Estero, y a Núñez del Prado cuando dio origen a El Barco unos años antes.

En Córdoba fue el primer alcalde del cabildo y recibió una encomienda (institución que otorgaba a los conquistadores españoles el derecho a recibir tributos y trabajo de los indígenas a cambio de su protección y evangelización) y allá fue a tomar posesión de sus tierras en el noroeste cordobés.

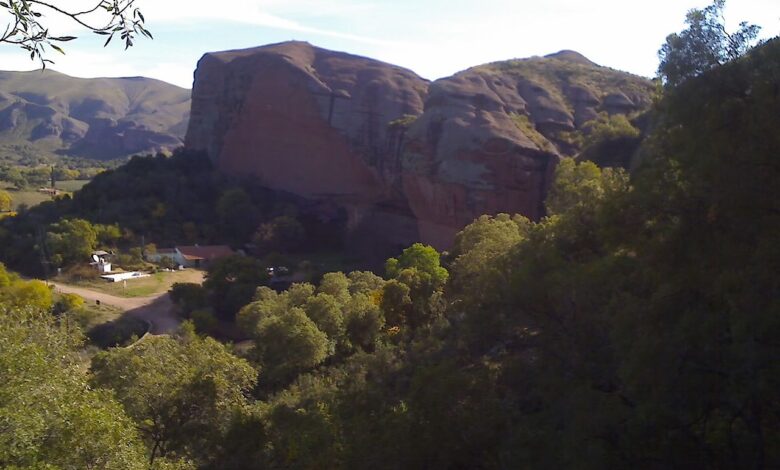

Paseando por Ongamira

Pero no tuvo suerte don Blas, porque cuando llegó a la zona actualmente conocida como Ongamira en busca de oro, plata o lo que fuera que lo hiciera rico, se encontró con la feroz resistencia de los aborígenes de la región comandados por el cacique Onga, que en una de las escaramuzas contra los conquistadores le dieron muerte. Es decir que Blas de Rosales murió por Onga.

Pero el asunto no terminó allí. Desde la flamante Córdoba enviaron una expedición punitoria ordenada por el teniente gobernador Bartolomé Jaime y al mando del capitán Antonio Berriú. Con hombres mejor pertrechados, que disponían de armas de fuego y estaban muy bien montados, los comechingones, comandados en este caso por el cacique Oyacá, debieron emprender la retirada y buscar refugio en el cerro Charalqueta, un promontorio que, según la tradición oral, solían utilizar con fines rituales.

A un paso del abismo

La poco amigable topografía de montaña, cuyo nombre en la lengua nativa significa «cerro de la alegría» y es en homenaje al «dios de la alegría» y era tierra sagrada para los habitantes del lugar, no fue escollo suficiente para aminorar las ansias de venganza de los españoles. Ya que la expedición era «en castigo de castigo de los indios de Ungamira y Canumbascate», según escribió Berriú en su bitácora.

El 19 de diciembre de 1574, prácticamente toda la población autóctona del valle de Ongamira que pudo escapar de los sables del invasor se encontraron entre la espada y… el abismo. Habían llegado a un punto sin retorno y las opciones eran morir a manos del enemigo o lanzarse al vacío.

No hubo discusión. En silencio, ante la mirada asombrada de los españoles, los comechingones fueron saltando al precipicio. Muertos antes que esclavos. Mil ochocientos comechingones murieron aquel día en lo que se conoció como «la Masacre de Ongamira».

Quienes no murieron arrojándose al vacío fueron tomados prisioneros y, en general, esclavizados. Sin embargo, el jefe de la resistencia, el cacique Oyacá, fue capturado junto a su familia y finalmente fueron ejecutados por los conquistadores. La figura del líder indígena quedó en la historia como emblema de la resistencia de los pueblos originarios ante la colonización.

Punto de quiebre

La Masacre de Ongamira fue una de las acciones militares más brutales de la conquista en la región de Córdoba y representó un quiebre en la resistencia organizada de los comechingones. Aun cuando en otras zonas se produjeron algunos focos de insurrección, el antecedente de Ongamira sirvió para dejar en claro la preeminencia militar de los españoles.

Desde entonces la zona de Ongamira conserva un fuerte valor simbólico para las comunidades indígenas actuales como lugar de memoria y resistencia. De igual modo, el Charalqueta, que –como se dijo– significaba «felicidad», pasó a llamarse «Colchiqui», que significa «manto de sangre» o «dios maléfico del valle». Según la historia que se cuente, hoy se usan los dos nombres.